倉沢のヒノキ

石垣の上に巨木が〜。

おわっ・・これが『倉沢のヒノキ』かぁ〜。

『倉沢のヒノキ』(ど〜〜ん)

『倉沢のヒノキ』(ど〜〜ん)

めっちゃでけぇ〜〜(^^)

ちょっと近寄って見ました。

ちょっと近寄って見ました。

地元では『千年の大ヒノキ』とも呼ばれていて、

都内に現存する最大のヒノキで東京都指定天然記念物のひとつです。

まさに東京を代表するヒノキだと言えるでしょう。

お賽銭が置いてあった。

お賽銭が置いてあった。

このような巨木には神や精霊が宿っているような気がするので、

お賽銭を置きたくもなりますよね。

『倉沢のヒノキ』の場所。

『倉沢のヒノキ』の場所。

周辺にはベンチも設置されていて、ここで休む事も出来る。

ここまでやってきて木だけ見て帰るものありでしょう。

|

|

じっくり観察。

こんな木が沢山ある日本が好きだ。

こんな木が沢山ある日本が好きだ。

さぁ、先へ急ぎます。

さて、この倉沢のヒノキの場所なんですが、ここからは道が2手に別れています。

一つははっきりとした道で山肌を横断する道(倉沢の廃村へ)

もう一つは尾根の上へ乗る道(倉沢のヒノキの裏手)です。

尾根へ乗る道へ。

尾根へ乗る道へ。

近くには倉沢廃村があるのですが、今日は行程が長いので寄り道を我慢します。

さあ、尾根に乗った。

さあ、尾根に乗った。

例の如くジワジワ・・登ります。

ジワジワ・・。。

ジワジワ・・。。

良い感じで登って行くと・・。。

尾根を横切るように登山道(?)が横切っていました。

この道はどこに通じているか謎。

でも、この道は無視。

でも、この道は無視。

近くに赤テープがあるので、道は無視してひたすらに尾根通しに歩きます。

ンにゃろめぇ〜。。

ンにゃろめぇ〜。。

背が高いザックが枝にガンガン当たるが、身を屈めて前進。

するとすぐに謎アンテナが出てきた。

『謎アンテナ』

『謎アンテナ』

さぁ、こう配も本格的になってきたぁ〜。

岩が出っ張った尾根道。

岩が出っ張った尾根道。

岩と落ち葉 、そして溶けて凍った雪の道。

一部だけど、雪と落ち葉のミックス。

一部だけど、雪と落ち葉のミックス。

かなり登りごたえのある急坂ですが、地面はわりとしっかりとしていて危ない場所はほとんど有りません。

周辺の様子。

周辺の様子。

岩がゴツゴツしています。

岩がゴツゴツしています。

道らしい場所は一箇所もないような感じ。

なかなか野性的な登りだぜっ(?)

なかなか野性的な登りだぜっ(?)

汗もじわりと出てくる急坂です。

|

|

標高855m地点。

この周辺からは遠くに迫力ある山体を望む事ができるが、あれは仙元峠と蕎麦粒山だろうか(?)

|

|

ここでチェーンアイゼンを装着。

|

|

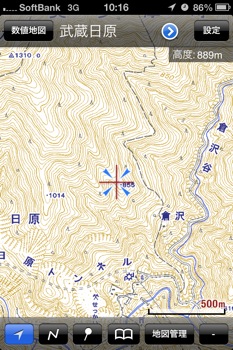

gpsでの現在位置。

gpsでの現在位置。

フェンスの左側を進む。

フェンスの左側を進む。

チェーンアイゼンが良く効く。

チェーンアイゼンが良く効く。

しかし登って行くとすぐに雪が無くなった。

アイゼンは外して登ります。

アイゼンは外して登ります。

このアイゼンは着脱が楽なので、そこはとても良いですね。

アイゼンは外してザックにカラビナで接続しています。

アイゼンは外してザックにカラビナで接続しています。

さぁ、どんどん高度を上げてゆきます。

周辺の様子。

周辺の様子。

急斜面を直登ぎみに詰めて行きますが、

きつい変わりに高度はグングンあがってゆきますね。

なかなか良い森じゃないか。

なかなか良い森じゃないか。

なかなか幅が広く斜面が急で迫力がある登り。

緑が多い時期に歩くと爽快だろう。

緑の季節にもう一度逢いたい。

緑の季節にもう一度逢いたい。

呼吸を整えつつ斜面を登って行くと、終端では傾斜も緩やかになってくる。

どうやら困難な場所は超えたようだ。

|

|

ここからは急斜面はほとんど無い。

あとはヨコスズ尾根に合流するため先を急ぐ。

|

|

もうちょっとで破線に合流。

もうちょっとで破線に合流。

ヨコスズ尾根

そして、無事にヨコスズ尾根に合流。

登山道に出るといきなり人と遭遇。

|

|

次の中継地点は一杯水避難小屋。

途中はトラバース気味に北上するけど、道はしっかりしているけど一部高度感がありどきっとする場面がある。下を見ないようにする。

|

|

|

|

|

|

|

|

ヨコスズ尾根を登り詰めて、右側に小さいピークが見えてきた。

この上がヨコスズ山です。

|

|

そしてヨコスズ山へ到着〜。

ベンチもあるよ。

ベンチもあるよ。 根っこもでけぇ〜。

根っこもでけぇ〜。 標高が上がるにつれて雪も多くなる。

標高が上がるにつれて雪も多くなる。 右手に網フェンスが出てくる。

右手に網フェンスが出てくる。 かっこいい山が見える。

かっこいい山が見える。 この場所は見通しが良い。

この場所は見通しが良い。 装着。

装着。 靴下を履くような感覚で装着できて楽。

靴下を履くような感覚で装着できて楽。 なかなかいい感じの森だよね。

なかなかいい感じの森だよね。 うおっっしゃぁ!!(?)

うおっっしゃぁ!!(?) 影。

影。 展望。

展望。 合流地点。

合流地点。 とりあえず破線ルートに出た。

とりあえず破線ルートに出た。 日陰では雪がたっぷり残っている。

日陰では雪がたっぷり残っている。 先行者。

先行者。 後続パーティー。

後続パーティー。 ひとり歩くオヤジ。

ひとり歩くオヤジ。 崖を撮影(わかりにくい)

崖を撮影(わかりにくい) 後続パーティーがトラバース中。

後続パーティーがトラバース中。 崖沿いの道を歩く。

崖沿いの道を歩く。 壊れかけの道標。

壊れかけの道標。 立ち寄る。

立ち寄る。 この杭が目印。

この杭が目印。